Smart Services: Aus Produkten werden Dienste

Smart Services wie Car-Sharing oder Paket-Tracking bilden ein zentrales Fundament für künftige digitale Geschäftsmodelle. Unternehmen, die es verstehen, das Potential von Daten innovativ zu nutzen, erschließen sich ganz neue Business-Möglichkeiten.

Smart Services: Wenn die reale auf die digitale Welt trifft

Service ist das Zauberwort der digitalen Transformation. Es besagt im Prinzip, dass physische Produkte in Dienstleistungen überführt und Produkte letztendlich ersetzt werden. Beispiele dafür gibt es genug: Herkömmliche Hardware und Software werden in cloud-basierte Dienste wie Infrastructure as a Service oder Software as a Service transformiert. Das physische Auto wird ersetzt durch Car-Sharing-Services. Selbst Hersteller von Bohrern wie Hilti bieten ihr Produkt inzwischen als Dienstleistung an.

Smart Services gehen aber über eine reine as-a-Service Ökonomie hinaus. Sie ermöglichen auf den Nutzer zugeschnittene maßgeschneiderte Dienste auf der Basis von Smart Products. Zur Erinnerung: Smart Products sind mit Sensoren ausgestattete, internetfähige Produkte – wie vernetzte Autos, Häuser oder Drucker. Die Daten, die von diesen Smarten Produkten erzeugt und gesammelt werden, bilden die Grundlage von Smart Services.

Damit aus einem Smart Produkt ein Smart Service wird werden die von dem Produkt gesammelten Rohdaten zunächst weiterverarbeitet. Oft über Cloud-Plattformen werden sie mit anderen Daten verknüpft, kombiniert und analysiert. Auf diese Weise entstehen „Smart Data“ – aufbereitete, intelligente Daten – aus denen sich Wissen generieren lässt. Dieses ist dann die Basis für die maßgeschneiderten Dienstleistungen.

Kriterien für Smart Services

Bei Smart Services werden also letztendlich die Big Data der vernetzen Geräten zu Smart Data veredelt und in neuen, individuell kombinierbaren Smart Services monetarisiert. Der allseits bekannte Vorreiter für diese „Datenveredelung“ ist Google. Google Algorithmen analysieren das Nutzerverhalten großer Gruppen auf verschiedenen Websites und deren Content um die Positionierung von Suchergebnissen zu verbessern. Dies wird mit spezifischen Daten zum einzelnen Internetnutzer für eine noch höhere Qualität der Suchresultate kombiniert.

Smart Services sollten vor allem drei Kriterien genügen.

- Erstens ist es notwendig, dass eine Verbindung zum Smart Product bzw. der installierten Basis von Maschinen und Anlagen zur Übermittlung von Daten gewährleistet ist.

- Zweitens muss der Dienstleistungsanbieter über die Fähigkeit zur Interpretation der gesammelten Daten verfügen, das heißt, er muss den Kunden und das Kundengeschäft verstehen. Nur so werden aus gesammelten Daten wertvolle Informationen und nützliche Angebote.

- Schließlich muss der Dienstleistungsanbieter auf die generierten Informationen auch in geeigneter Weise reagieren und eine nutzenstiftende Wirkung für den Kunden erzielen, indem er beispielsweise proaktiv die Wartung des Smart Products einleitet.

Einige Beispiele für Smart Services

Mit Smart Services können Unternehmen ihren Kunden Mehrwerte über den eigentlichen Produktnutzen hinaus anbieten. Diese zusätzlichen datengetriebevnen Serviceleistungen – Value Added Services – beschränken sich damit nicht mehr nur auf die eigentlichen Produkte, sondern übersteigen sie und lösen sich auch oft von diesen.

Einfache Smart Services und darauf basierende Geschäftsmodelle werden bereits verwendet. Dazu gehört zum Beispiel das Tracking von Paketen mit einer Smartphone-App, das Buchen eines nahegelegenen Autos oder die Anzeige der aktuell günstigsten Verbindung im öffentlichen Nahverkehr. Diese Dienstangebote werden umso attraktiver und nutzerfreundlicher, je stärker eine übergreifende Vernetzung zwischen ihnen stattfindet.

Im Gesundheitswesen kann ein Smart Service dazu beitragen, die Behandlungsqualität zu verbessern, indem Pati-entendaten an die betreuenden Ärzte übertragen werden. Mit Senosren ausgestattete landwirtschaftliche Maschinen sammeln Informationen und können mit Topologiedaten und Wetterprognosen kombiniert werden, wodurch optimale Dünge- und Erntestrategien möglich sind.

Die wichtigsten Anwendungsbereiche

Als Paradebeispiel für Smart Services gilt der 3D-Druck. Der 3D-Druck flexibilisiert und individualisiert die Entwicklung und Produktion. „Durch die Integration in Smart Services kann die etablierte Wertschöpfung produktbezogener Dienstleistungen verschoben und revolutioniert werden“, heißt es in dem Beitrag “Smart Services: Geschäftsmodellinnovationen durch 3D-Druck“ in der Zeitschrift ‘Wirtschaftsinformatik & Management“.

Systematisiert man die Anwendungsbereiche ergeben sich aktuell vor allem die folgenden Bereiche, in denen Smart Services eingesetzt werden können:

- Personenbezogene digitale Dienstleistungen, beispielsweise zur Messung sportlicher Leistungen oder des gesundheitlichen Zustands (Stichwort: Quantified Self).

- Digitale Dienstleistungen im Kontext der Heimautomatisierung, beispielsweise zur Überwachung und Steuerung von Unterhaltungselektronik, Energieverbrauch und Sicherheit (Stichwort: Smart Home).

- Digital unterstützte öffentliche, kommunale und Verwaltungsdienstleistungen in urbanen Räumen (Stichwort: Smart City).

- Logistik- und Mobilitätsdienstleistungen und deren intelligente und multimodale Vernetzung (Stichwort: Smart Mobility).

Vom Produkt zu Smart Services: Landwirtschaftliche Maschinen werden via Vernetzung, Sensoren und Software intelligent. Mit den erzeugten Daten lassen sich Smart Services bereitstellen.

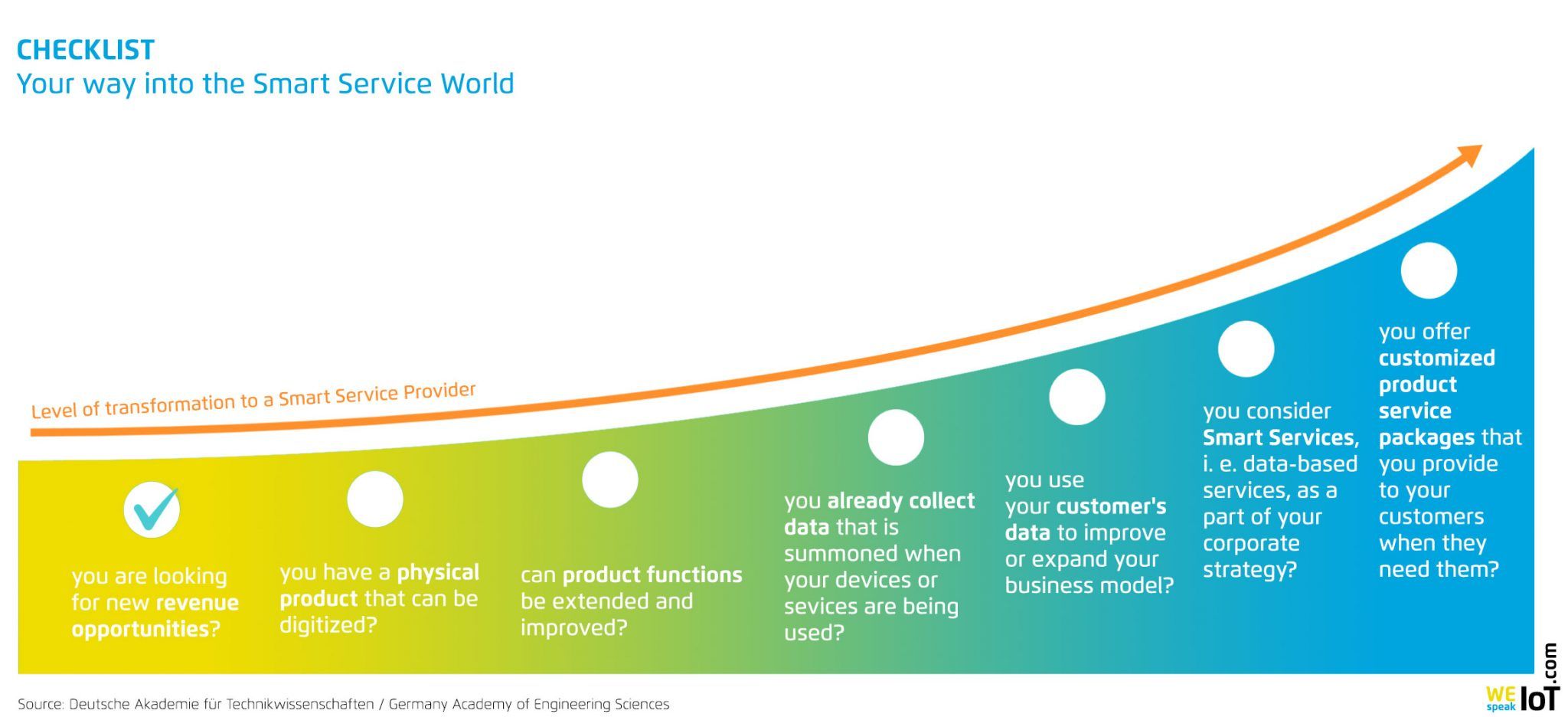

Auf dem Weg zum Smart Service Business-Modell

Wie gelingt der Sprung auf ein Smart Service Geschäftsmodell? Der Wechsel von produkt- zu nutzerzentrierten Geschäftsmodellen verlangt ein Umdenken. Weil im Mittelpunkt nicht mehr Produkte, sondern Services stehen, braucht ein Smart Service-Anbieter ein umfassendes Verständnis des Nutzers, seiner Verhaltensweisen und Ansprüche. Dazu gehört der Mut zur Disruption: Es geht darum, Traditionen zu hinterfragen, ein „Andersdenken“ zu entwickeln und die Perspektive zu wechseln. Bewährtes muss in Frage gestellt und Schritt für Schritt neue Strukturen eingeführt werden.

Konkret gesagt heißt das: Das bestehende Geschäftsmodell sollte grundsätzlich neu ausgerichtet werden: Ein Unternehmen sollte versuchen, den Fokus von der Herstellung und dem Verkauf von Produkten wegzunehmen und versuchen, darauf basierende Service zu konzipieren. Ziel sollte ein neues, digitales Geschäftsmodell sein, das mittelfristig das bestehende Business-Modell ergänzt und langfristig sogar ablöst oder veredelt.

Um Einstiegsbarrieren zu vermeiden („Start small“) können datenbasierte Geschäftsmodelle zunächst im kleinen Maßstab getestet werdn. Danach gilt es, das Geschäftsmodell schnell weiterzuentwickeln und auszubauen, um die für Smart Services dringend erforderliche Skalierbarkeit zu ermöglichen („Scale fast“). Für ressourcenarme, kleine Unternehmen kann es nützlich sein, sich in bestehende Smart Service Systeme zu integrieren.